Naheliegend wäre eine Hospitation an einem staatlichen Musik- oder Kunstgymnasium gewesen. Auch eine ausgewiesene Kulturschule, wie die Richtsbergschule in Marburg oder die Helene Lange Schule in Wiesbaden wären möglicherweise lohnende Hospitationsziele gewesen.

Allerdings halte ich, als von künstlerischen Prozessen begeisterten Menschen und an kultureller Schulentwicklung interessierten Lehrer und Schulleiter schon immer die Fragen für wichtiger als die Antworten. Eine Hospitation an oben genannten Schulen hätte eine Fülle von Antworten auf nicht gestellte Fragen geliefert. Weit mehr interessiert mich deshalb eine kleine Förderschule für Sprache und Lernen (http://www.st-martinus-schule.de/index.php?id=5) die seit Jahren Künstler*innen an der Schule beschäftigt, weil sie von deren positiven Wirkung überzeugt ist.

Fragen, die ich mir und den Akteurinnen der Förderschule stelle sind folgende:

Wie ist die pädagogische Grundhaltung des Kollegiums und der Schulleitung?

Zeigt sich durch die Arbeit der Künstler*innen ein positiver Einfluss auf die Schulgemeinschaft?

Wie bewerten die Künstler*innen ihre Arbeit an der Schule?

Welche Erkenntnisse und Erfahrungen könnten positiv in der eigenen Schule zur Wirkung gebracht werden?

Erster Eindruck

Es ist inzwischen üblich, die Schwerpunkte einer Schule, die sich oft auch durch Teilnahme an Wettbewerben, Landesprogrammen oder Förderung durch Stiftungen zeigt, mittels entsprechender Schilder an der Schulpforte zu zeigen. So fällt vor Betreten des Schulgebäudes zunächst die Auszeichnung als „Modellschule für Partizipation und Demokratie“ ins Auge. https://www.modellschulen-partizipation.de/

Die Modellschulen haben sich auf den Weg gemacht eine demokratische Lern- und Schulkultur zu entwickeln. Interessant ist, dass die St, Martinus Schule unter den 70 aktuell teilnehmenden Schule die einzige Förderschule ist. Das weckte meine Neugierde und lohnte eine genauere Betrachtung.

Eine weitere Plakette dokumentiert die Teilnahme der Schule am Programm „Trialog der Kulturen“.

https://www.rlp.de/de/pressemitteilungen/einzelansicht/news/News/detail/trialog-der-kulturen/

Das Programm fördert Ideen zur Entwicklung von Interkulturellen und interreligiösen Kompetenzen im Rahmen ihres Schulbesuchs. In Zeiten einer zunehmend multikulturellen Schülerschaft ist dies mit Sicherheit ebenfalls ein wichtiges Schulentwicklungsziel.

Es stellte sich nun allerdings die Frage, wieso die zumindest begonnene kulturelle Ausrichtung der Schule noch keinen Niederschlag gefunden hat in einer erfolgreichen Bewerbung an den zahlreichen Programmen zur Förderung kultureller Bildung an Schulen. Sind die aufgelegten Programme möglicherweise nicht auf Förderschulen ausgerichtet? Bewerben sich Förderschulen möglicherweise nicht in Konkurrenz mit Gymnasien, Gesamtschulen und Realschulen+. Diese Frage gilt es im Gespräch mit der Schulleitung zu klären.

Erstes Gespräch mit dem stellvertretenden Schulleiter

In diesem ersten Gespräch, das zunehmend in einen Erfahrungsaustausch zwischen zwei Schulleitern überging, spielte die an den jeweiligen Schulen gelebte Haltung gegenüber Schüler*innen und Eltern eine tragende Rolle. Wir waren uns sehr schnell einig, dass der rheinland-pfälzische Orientierungsrahmen Schulqualität diesbezüglich klare Vorgaben macht:

„In der Schule …

wird eine Kultur gepflegt, in der sich alle willkommen fühlen,

wird auf einen wertschätzenden Umgang miteinander geachtet, …

wird der respektvolle Umgang mit behinderten Menschen gefördert,

werden Kunst und Kultur genutzt, um sich mit der Vielfalt in Schule auseinander zu setzen, …

wird die Übernahme von Verantwortung gefördert.“

(https://ors.bildung-rp.de/bereiche/schulkultur/schulische-unterstuetzungskultur.html

Im Gespräch zeigte sich vor allen Dingen ein Konfliktpunkt sowohl innerhalb der Schulleitungsteams als auch der Kollegien beider Schulen. Der Punkt des „wertschätzenden Umgangs“ wird sehr unterschiedlich interpretiert. Alle Akteur*innen in der Schule scheinen sich einig zu sein, dass dies bei Schüler*innen, die sich an die Schul- und Klassenregeln halten eine Selbstverständlichkeit ist. Ganz anders sieht die Haltung bei devianten Schüler*innen aus. In beiden Schulen gibt es eine Spaltung im Kollegium und teilweise auch in der Schulleitung. Ein nicht geringer Teil möchte das Problem mit harten Sanktionen bis hin zu Schulausschlussverfahren lösen. Der andere Teil setzt auf pädagogische Interventionen. Das Problem in der Haltung der „Sanktionierer“ ist, dass sie zunehmend nicht mehr zwischen dem Verhalten und der Person des Schülers/ der Schülerin unterscheiden und aus diesem Grund den wertschätzenden Umgang verlieren. In diesem Bereich eine positive Veränderung zu erzielen ist beiden Schulleitern ein großes Anliegen.

Alle anderen oben genannten Punkte werden, so die Einschätzung von beiden Schulleitern, an beiden Schulen sowohl von Seiten der Schulleitungsteams, als auch von Seiten des Lehrpersonals umgesetzt.

Die Frage, wieso es keine sichtbare Teilnahme an Programmen zur Förderung der der kulturellen Bildung gab, klärte sich schnell. Über das Ganztagsbudget hat die Schule genug Geld Künstler*innen zu beschäftigen. Dabei ist kulturelle Bildung neben Demokratieerziehung in den Zielen der Schule ein weniger wichtiges Thema. Hier könnte bei einer Kooperation ein Entwicklungsansatz sein.

Hospitation im Unterricht – 5./6.Klasse Wochenplan-Arbeit

In dieser Kombi-Klasse fiel sofort die positive, freundliche, von großer Ruhe geprägte Grundstimmung auf. In meiner Vorstellung erklärte ich, dass ich von einer anderen Schule komme um zu lernen, wie man Unterricht auch anders gestalten kann. Auf meine Nachfrage erklärten mir mehrere Schüler*innen das Belohnungssystem für gute Mitarbeit und gutes Benehmen, die Wochenplanarbeit und die Arbeit des Schulhundes in der Klasse.

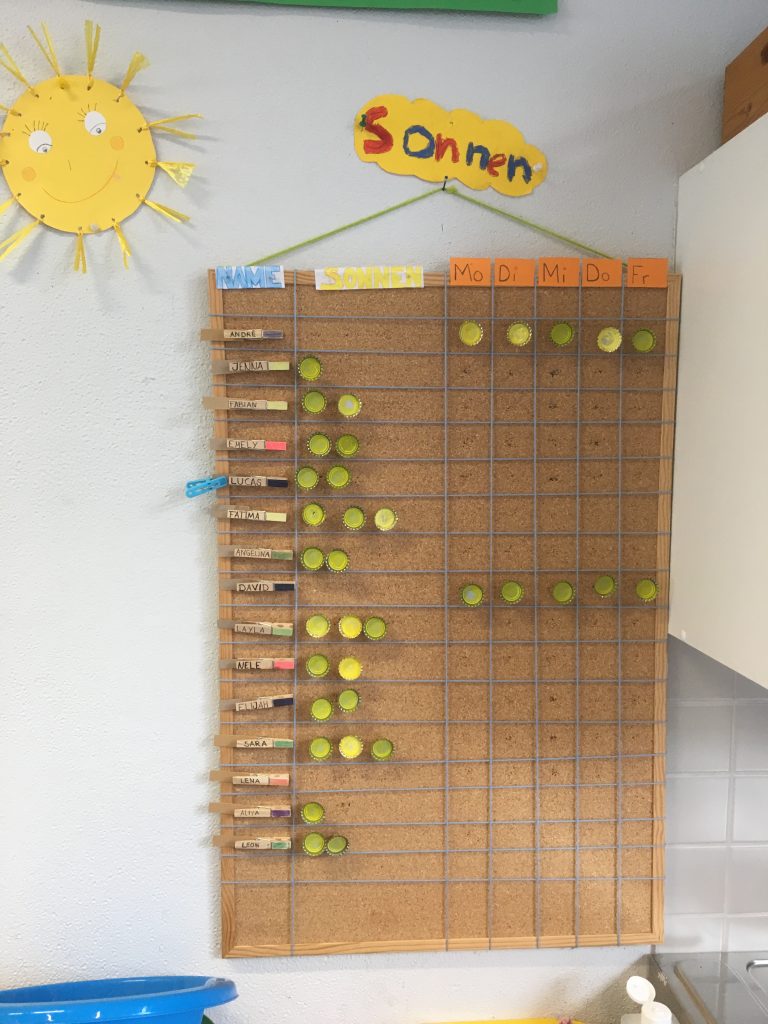

Das Belohnungssystem funktioniert durch eine Kombination von Selbsteinschätzung und Kontrolle durch die Klassengemeinschaft. Wer pro Woche für drei Tage eine Sonne erhält bekommt einen Gutschein. Die Arten von Gutscheinen werden im Klassenrat besprochen uns selbst gestaltet. Zum Zeitpunkt der Hospitation gab es z.B. Gutscheine für Henna-Tattoos, Benutzung eines Drehstuhls, Kochen für die Klasse, Laptop-Nutzung, Kunststücke mit Schulhund Milo, Billard in der Pause. Die Klassenregeln waren: Melden, Leise sein, Respekt, Zuhören, Ordnung halten und zuerst lernen. Ich merkte, dass die Klassenregeln eigentlich fast überall gleich sind, besonders auch wenn sie in einem demokratischen Prozess (Klassenrat) gemeinsam von den Schüler*innen festgelegt werden. Eine Besonderheit ist in dieser Klasse ein Joker, den die Schüler*innen am Anfang oder während des Schultages ziehen können. Wenn sie spüren, dass es schwierig wird alle Regeln eizuhalten, können sie um ein „Polster“ bitten. Dann nehmen sowohl Lehrer*innen, als auch Mitschüler*innen besonders Rücksicht auf sie.

Beeindruckt hat mich die Wochenplanarbeit. So gab es für jeden Schüler/ jede Schülerin einen individuellen Wochenplan. Das ist wohl eine der besonderen Chancen der Förderschulen, was nur mit höherem Personaleinsatz und kleineren Klassen (15 Schüler*innen) möglich ist.

Gespräch mit der Verbindungslehrerin

Seit etwa 10 Jahren arbeitet die Verbindungslehrerin eng mit der Schülervertretung (SV) zusammen. Sie hat die Bewerbung als Modellschule für Partizipation und Demokratie initiiert und begleitet die SV bei ihren Anträgen an die Schulgemeinschaft und Initiativen. Auf ihre Unterstützung geht z.B. die Einrichtung einer Radiopause durch Schüler*innen zurück. Einmal pro Woche gibt es ein Treffen im „Fuchsbau“, dem SV-Raum. Genau wie die Schulleitung sieht auch sie ein Problem in der falschen pädagogischen Grundhaltung mancher Kolleg*innen. Mehrere Jahre hat sie auch eine schulische Theater-AG geleitet und ist deshalb kultureller Bildung an ihrer Schule sehr zugeneigt. Allerdings sieht sie diese zum jetzigen Zeitpunkt eher nachmittags in der Ganztagsschule verortet. Nichtsdestotrotz sieht sie Prinzipien der kulturellen Bildung in Schulen im Sinne von sinnlichen und ästhetischen Erfahrungen und Erlebnissen im Fachunterricht verortet.

Hospitation in der AG Freies Arbeiten – Kunst

Jürgen Küpper arbeitet bereits seit 5 Jahren an der St.Martinus Schule im AG-Bereich beteiligt sich aber immer wieder Schulfesten und bemüht sich, die im Rahmen der AG entstandenen Exponate sichtbar zu machen.

Sein wichtigstes Arbeitsprinzip mit Schüler*innen ist Freiwilligkeit. Leider zeigt sich im Rahmen der Hospitation, dass Freiwilligkeit im Rahmen einer Ganztagsschule ein hehres Ziel ist, welches nur sehr schwer umzusetzen ist. Es gibt ein begrenztes AG-Angebot, die Schüler*innen haben die Wahl, eine echte Freiwilligkeit würde voraussetzen, dass es auch die Möglichkeit gäbe nichts zu wählen. Insofern passt das System Freiwilligkeit nicht zum System Ganztagsschule. Drei Schüler*innen setzen sich unter einem Vorwand ab, werden von Lehrerinnen, unbeaufsichtigt mit Handy spielend, aufgegriffen und dem AG-Leiter wieder zugeführt um dann die intensiv arbeitenden anderen Schüler*innen massiv zu stören. Trotz der Störungen arbeitet der Großteil der anwesenden Schüler*innen mit einer komplexen Grattage-Technik und sind offenkundig fasziniert. Ein Schüler baut aus Reststücken Holz an einem Zahnradgetriebe.

Im Gespräch mit Küpper thematisiere ich das Problem der mangelnden Passung des Schulpflicht-Systems mit der Freiwilligkeit der Kunst. Seine Haltung dazu ist, dass er sich auf die motivierten Schüler*innen konzentriert und die störenden Schüler*innen versucht zu ignorieren, auch wenn dies zu Konflikten mit Lehrerkolleg*innen führt. Eine Möglichkeit sich zu entlasten sieht er darin, dass im vierteljährlichen Rhythmus die Schüler*innen neu wählen dürfen und er das Recht hat Schüler*innen abzulehnen.

Er ist mit der Zusammenarbeit mit der Schulleitung sehr zufrieden und arbeitet sehr gerne an der Schule und ist über die Freude der Schüler*innen über ihre Ergebnisse sehr zufrieden. Am Ende der AG fragt es eine Schülerin, ob sie ihre zwei in den letzten AGs entstandenen Grattagen mit nach Hause nehmen will. Sie verneint. Stattdessen verschenkt sie diese an zwei Mitschüler*innen. Die Erklärung von Küpper ist, dass die Familie die Exponate wahrscheinlich entsorgen würde. Nach Schulende sehe ich dann, dass eine ganze Gruppe von jüngeren Schüler*innen die zwei Werke auf dem Schulhof bewundern. Lächelnd steht die stolze Malerin daneben.

Fazit

Fast zwangsläufig ergeben sich mehrere Notwendigkeiten, wenn die Schulentwicklung in unserer eigenen Schule hin zu einer Schule mit kulturellem Profil gelingen soll. Immer wenn möglich sollten Prinzipien der kulturellen Bildung (ästhetische und sinnliche Erfahrungen) im Unterricht zur Anwendung kommen. Es müssen Wege gefunden werden in der Ganztagsschule ein größtmögliches Maß an Freiwilligkeit zu verwirklichen, z.B. durch Schaffung von „Auffanggruppen“. Es muss schulintern eine intensive Auseinandersetzung zum Thema pädagogische Grundhaltung stattfinden. Sätze wie, der Schüler X muss weg, als pädagogische Kapitulation, sollten in der zukünftigen Schulgemeinschaft keinen Platz mehr haben.

Aufgrund unserer intensiven Gespräche im Rahmen der Hospitation haben der stellvertretende Schulleiter, die Verbindungslehrerin und ich vereinbart, dass wir uns zum Erfahrungsaustausch und gegenseitiger Unterstützung regelmäßig treffen wollen. Perspektivisch werden auch weitere Akteur*innen aus dem pädagogischen und künstlerischen Bereich zu den Treffen eingeladen.

Die Kooperativität als Voraussetzung ist gegeben, die Kooperation kann beginnen.